Schon vor 350 Jahren gab es in Salzburg um Corona ein Riesentheater. Das heuer so verhängnisvolle Virus und ein lateinisches Drama

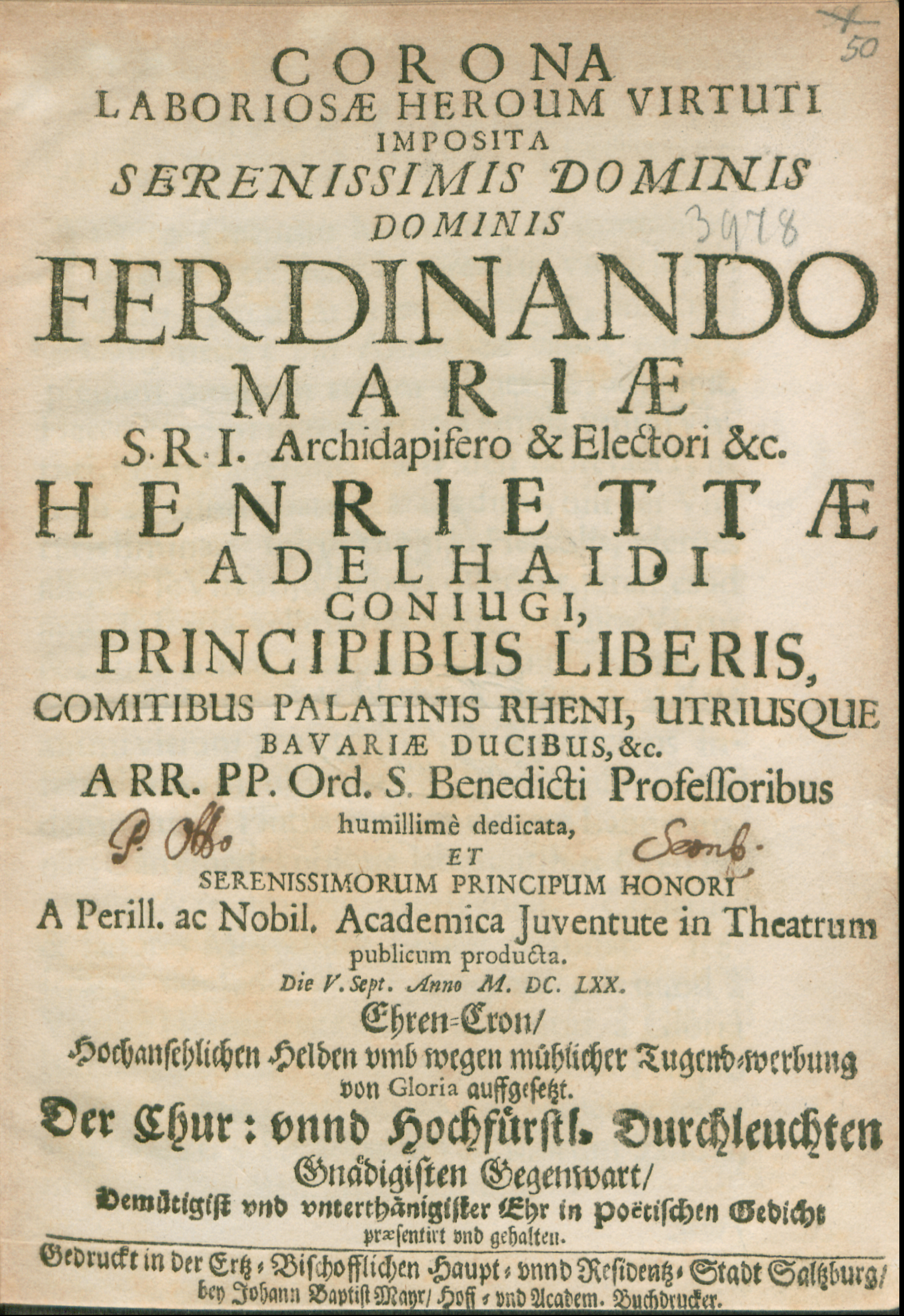

Weil ein Coronavirus wie eine gezackte Krone aussieht, trägt es die lateinische Bezeichnung für die Kopfbedeckung von Monarchen. Ein seltsamer Zufall will es, dass der Begriff Corona genau 350 Jahre vor dem Auftreten von SARS-CoV-2 in anderem Zusammenhang in Salzburg im wahrsten Sinn des Wortes seine Bühne hatte: Am 5. September 1670 wurde an der damaligen Universität ein Theaterstück mit dem Titel „Corona laboriosae heroum virtuti imposita“ aufgeführt. Der Text ist leider nicht erhalten, wohl aber ein gedrucktes Theaterprogramm, das man in der Fachsprache Perioche (vom griechischen Wort für „Umfassen“) nennt.

Solche Periochen enthalten wichtige Angaben zu Vorstellungen des katholischen Ordenstheaters der Barockzeit, wie es vor allem die Jesuiten und Benediktiner in Szene setzten. An der alten Salzburger Universität erlebte das Theater der Benediktiner, die diese Hochschule führten und hier ihren Nachwuchs aus zahlreichen Klöstern des süddeutschen Sprachraums ausbildeten, seine Hochblüte. Von den Dramatikern erwarb sich Simon Rettenpacher, der dem Stift Kremsmünster angehörte, den meisten Ruhm. Unter den Komponisten finden sich neben dem damals elfjährigen Wolfgang Amadeus Mozart, der als Knabe auch einmal im Ballett mittanzte, mit seinem Werk „Apollo und Hyacinth“ (1767) auch Michael Haydn, Georg Muffat oder Heinrich Biber.

Lange Titel für die lateinischen Schuldramen waren damals üblich. Was jener mit „Corona“ beginnende von 1670 bedeutet, lässt sich auf dem Titelblatt der Perioche in barockem Deutsch nachlesen: „Ehren-Cron/Hochansehlichen Helden umb wegen mühlicher Tugend-werbung von Gloria auffgesetzt.“ Es geht also darum, jene, die sich um tugendhaftes Verhalten bemühen, mit einer Krone zu ehren.

Bei dieser Aufführung handelte es sich nicht um eine beliebige unter vielen. Sie bedeutete vielmehr innerhalb der von 1617 bis 1778 währenden Geschichte des Salzburger Benediktinertheaters ein echtes Glanzlicht. Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern (1636-1679) und seine Gemahlin Henriette Adelaide von Savoyen (1636-1676) reisten damals mit einer 500-köpfigen Entourage durch Bayern und Salzburg und statteten auch der Stadt Salzburg und Erzbischof Max Gandolf von Kuenburg einen Besuch ab. Zu Ehren dieses Fürstenpaares fand am 5. September die festliche Vorstellung statt. Der Venezianer Domenico Gisberti (1635-1677), ein Priester und Schriftsteller, nahm an dieser Reise teil und veröffentlichte darüber ein Buch in italienischer Sprache.

Die Salzburger Musikwissenschafterin Sibylle Dahms zitierte daraus 1970 auf Deutsch in einem Fachbeitrag für die „Österreichische Musikzeitschrift“ eine Passage über diesen Theaterabend: „Es war eine lateinische Dichtung, die Bühnenmaschinerien aber waren italienisch, die Verwandlung der 16 Szenenbilder war geradezu göttlich zu nennen. Man konnte das Werk als eine Oper bezeichnen. Außerordentlich hoch müssen die Kosten für die Aufführung gewesen sein. Groß war die Zahl der auftretenden Künstler, ungeheuer groß der Zulauf des Publikums. Ein Teil der Handlung wurde deklamiert, ein Teil gesungen. Kavaliere des Hofes führten die Tänze aus, die zum Teil als Zwischenspiel in die Handlung eingelegt waren. Es war ein köstliches Durcheinander, allen Zuhörern ein herrlicher Zeitvertreib.“ Die hohen Kosten könnten die Ursache dafür gewesen sein, dass die am Ende des Studienjahres übliche große Theateraufführung, die „Finalkomödie“, im Jahr 1671 nicht stattfinden konnte.

Als Autor und Spielleiter war ein Mann am Werk, über dessen Leben man nicht viel weiß. Otto Guzinger wurde um das Jahr 1617 in Kärnten geboren und am 19. März 1639 in Salzburg zum Priester geweiht. Er gehörte dem bayerischen Benediktinerkloster Seeon an, das 1803 im Zuge der Säkularisation aufgehoben wurde, und unterrichtete ab 1639 in Salzburg, zunächst am Akademischen Gymnasium, vorwiegend in der Rhetorik-Klasse, später als Professor für Ethik an der Philosophischen Fakultät. Daneben amtierte er jahrzehntelang als „Pater comicus“ und war damit für die „Finalkomödien“ zuständig, von denen er in drei Jahrzehnten 20 zur Aufführung brachte, mehr als jeder andere seiner Kollegen im 17. und 18. Jahrhundert.

Er hatte offensichtlich schon in jungen Jahren ein besonders gutes Händchen dafür, zu bedeutenden Anlässen „auf Bestellung“ das richtige Stück zu liefern, zum Beispiel zum Besuch eines österreichischen Erzherzogs namens Sigismund über einen Heiligen mit dem gleichen Namen. Ob hohe Besuche, das Ende des Dreißigjährigen Krieges oder die Kaiserkrönung von Leopold I. – Guzinger schrieb das passende Stück oder arbeitete ein früheres Werk entsprechend um. Unter ihm erlebten vor allem allegorische Spiele in Salzburg ihre Blütezeit. Wie ein roter Faden zieht sich die Lobpreisung des Friedens, der Eintracht, der Tugend und der göttlichen Liebe durch sein Schaffen. Otto Guzinger starb am 13. Oktober 1679 in Salzburg. Vermutlich hat er 28 Theaterstücke geschrieben, mit teils sehr originellen Inhalten, etwa der Verwendung des Zauberlehrling-Motivs. Nur von sechs seiner frühen Dramen sind Texte erhalten, sonst lediglich Periochen.

1661 wurde mit Guzingers „Ira & clementia Dianae. In Agamemnone et Iphigenia demonstrata“ das neue Universitätstheater in der Aula academica eröffnet, das mit seinen Kulissen und Maschinerien allen denkbaren barocken Bühnenzauber ermöglichte. Guzinger wusste diese Ausstattung von Anfang an gut zu nutzen, in allen seinen Stücken ist der szenische Aufwand beträchtlich: häufige Verwandlungen, oftmaliges Verwenden von Flugmaschinen, reiche Ausstattung der Figuren mit symbolträchtigen Requisiten.

Dank vieler musikalischer Szenen hatten die damaligen Stücke geradezu opernhaften Charakter. Das galt, wie Gisbertis Bericht beweist, besonders für die vom gebürtigen Reichenhaller Andreas Hofer (1628 oder 1629-1684) vertonte „Corona“ von 1670, die ein effektvolles Blumenballett enthält: Zunächst verwandelt eine böse Hexe die Blumen eines Gärtners in welke Kräuter, doch dann werden sie wieder zu Blumen und tanzen einen Reigen. Ein Glückshorn ist in diesem Werk der Preis für die arbeitsamen Menschen. Etwas freier übersetzt passt der Titel von 1670 auch für 2020: „Eine Ehrenkrone für die Helden der Arbeit“.